天干地支:時序與紀日的符碼

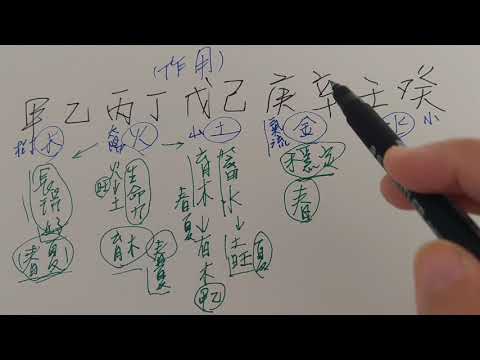

天干地支,中國文化中不可或缺的時序符碼,以十天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和十二地支(子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)相配,形成六十甲子週期,用於紀日、紀年、記時。

起源於商朝,天干源自十進位記數法,地支源於十二辰,隨著人類觀星空察時序的進步,漸漸融為一體。天干最初可能為原始文字符號,地支則記錄十二辰,後演變為成熟的記載系統。

天干地支的配合遵循陰陽相生相合的原則,天干中甲丙戊庚壬為陽,乙丁己辛癸為陰;地支中子寅辰午申戌為陽,醜卯巳未酉亥為陰。天干地支相配,陽配陽,陰配陰,如甲子、乙丑。

天干地支不只代表時序,更與五行相配,甲乙為木,丙丁為火,戊己為土,庚辛為金,壬癸為水,反映古人對自然萬物的深刻觀察。天干地支的陰陽、五行屬性,在傳統預測學中扮演重要角色。

從商朝到先秦:干支的發展

《世本》、《呂覽》記載,黃帝之師大撓創制甲子,以天干紀日,地支紀月。漢代學者蔡邕認為,天干代表鬥柄指向的十二辰,地支為旁枝,兩者相配成六十週期。

宋代《淵海子平》擴大此説,稱黃帝為鎮壓蚩尤,以天干地支佈置,成功後由大撓氏配成六十甲子。漢代讖緯書《春秋命歷序》則記載天皇兄弟十三人創制干支。

北宋《資治通鑑外紀》繼承此説,稱天皇定干支之名,以確定年份。但也有人認為,干支紀年始於漢代,這些説法可能為後人附會。

天干的起源:數字與記號的結合

郭沫若認為天干源自十進位記數法,地支源自古巴比倫黃道十二宮。但吳宇虹反對此説,指出黃道十二宮與十二辰的方向不同,兩者應為各自起源。

張秉權認為,幹支系統建立於盤庚遷殷之前,天干紀日可能為干支紀日的雛形。而陳遵媯、鄭文光等學者則認為,干支可能在夏代甚至更早產生。

干支的本質:符號與序數

天干地支的文字符號本義已不可考,裘錫圭認為可能來自原始記號。張秉權認為,干支起初可能為代表某一日的符號,後來才發展為數字序數。

天干地支除了標示時序,更代表不同的五行屬性和陰陽性。天干中甲丙戊庚壬為陽,乙丁己辛癸為陰;地支中子寅辰午申戌為陽,醜卯巳未酉亥為陰。天干地支相配,陰配陰,陽配陽,形成六十甲子週期。

天干地支的應用:時序、預測與文化

天干地支在中國傳統曆法、預測學和文化中扮演重要角色,其時序記載功能是基礎,而五行屬性和陰陽性則為預測學和文化象徵提供豐富的基點。

天干地支的運用廣泛,從天文觀測到祭祀儀式,從傳統醫學到堪輿學,充分反映了古人對時空規律的深刻理解和宇宙萬物的整體觀。

十天干:中國曆法中的時間元素

十天干是中國曆法中用於表示時日的十個符號,包括:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

十天干的由來

十天干的起源眾説紛紜,一説是源自上古農業生產中,人們觀察到太陽在一年中升起和落下的變化,以十個符號來記錄太陽位置的變化,即十日。

十天干的意義

十天干與地支結合,組成六十甲子,用於紀年、紀月、紀日,形成中國傳統曆法。每個十天干代表著不同的屬性、方位和時間段。

| 十天干 | 屬性 | 方位 | 時間段 | 舉例 |

|---|---|---|---|---|

| 甲 | 木 | 東 | 子時 | 甲子年、甲午月、甲辰日 |

| 乙 | 木 | 東南 | 醜時 | 乙丑年、乙未月、乙酉日 |

| 丙 | 火 | 南 | 寅時 | 丙寅年、丙申月、丙戌日 |

| 丁 | 火 | 西南 | 卯時 | 丁卯年、丁酉月、丁亥日 |

| 戊 | 土 | 中央 | 辰時 | 戊辰年、戊戌月、戊子日 |

| 己 | 土 | 東北 | 巳時 | 己巳年、己亥月、己丑日 |

| 庚 | 金 | 西 | 午時 | 庚申年、庚寅月、庚辰日 |

| 辛 | 金 | 西北 | 未時 | 辛卯年、辛酉月、辛亥日 |

| 壬 | 水 | 北 | 申時 | 壬申年、壬寅月、壬辰日 |

| 癸 | 水 | 東南 | 酉時 | 癸酉年、癸卯月、癸巳日 |

十天干的應用

十天干在中國文化中廣泛應用,包括:

延伸閲讀…

十天干十二地支

十天干十二地支(中國古代曆法)

- 紀年、紀月、紀日:用於記錄時間,形成六十甲子曆。

- 五行學説:將十天干與五行屬性相聯繫,用於預測和占卜。

- 命理學:用於推斷人的命運,分析八字和流年運勢。

- 中醫學:與臟腑經絡相結合,用於診斷和治療疾病。

- 易經:作為易經八卦的象徵,代表宇宙中的變化和規律。

結論

十天干是中國曆法和文化中的重要組成部分,代表著時間和運行的概念。通過與地支相結合,形成六十甲子,對中國傳統文化產生了深遠影響。